Vielleicht ist uns das Wagnis der Dichter, Pflanzen und Tiere anzusprechen, als seien sie Partner in einem menschlichen Dialog, durch tausendfaches Beispiel schon allzu vertraut geworden, als dass wir uns noch darüber wunderten. Wenn Hölderlins Gedicht „Die Eichbäume“ aber mehr sein soll als ein Museumsstück oder eine hübsche Allegorie, dann gilt es, sich wieder darüber zu wundern. Die Eichbäume stehen nicht nur symbolisch oder allegorisch für das heitere, freie Leben jenseits des erstickenden Korsetts gesellschaftlicher Konventionen, sie sind solches Leben. Als solches spricht der Dichter sie an, richtet seine Sehnsucht und Bewunderung auf sie. Andere Bilder freien, erhabenen Seins vermischen sich mit dem Bild der Eichbäume: die Titanen, der beutegreifende Adler, die Götter. Dem wird die Flora der Gärten entgegengesetzt, in denen die Natur vom Menschen gehegt wird, Abbild und Entsprechung des „geselligen Lebens“ in den engen Grenzen der Konventionen.

Im „Hyperion“ gibt es einen Brief, der die Teilnahme des Protagonisten am geselligen Leben in Smyrna schildert. Nach anfänglicher Sympathie ist Hyperion tief enttäuscht: „Es war mir wirklich hie und da, als hätte sich die Menschennatur in die Mannigfaltigkeiten des Tierreichs aufgelöst, wenn ich umher ging unter diesen Gebildeten. Wie überall, so waren auch hier die Männer besonders verwahrlost und verwest.“ Hyperion flieht sich in die Einsamkeit. In einer solchen Situation könnte man sich auch das Gedicht an die Eichbäume gesprochen denken: von einem, der tief enttäuscht ist vom Gesellschaftsleben und dem oberflächlichen Gerede, dem Unverständnis für das Erhabene, Freie, Große des griechischen Altertums und der Natur.

Das gesellige Leben wird in dem Gedicht bezeichnet als „Knechtschaft“ (Vers 14). Und wieder drängt sich eine Parallele im „Hyperion“ auf, jene erschütternden Zeilen, in denen der Protagonist vom „ungeheure[n] Streben, Alles zu sein“ spricht und fortfährt: „[W]er wollt es nicht lieber in sich fühlen, wie ein siedend Öl, als sich gestehn, er sei für die Geißel und fürs Joch geboren? Ein tobend Schlachtroß oder eine Mähre, die das Ohr hängt, was ist edler?“ Frei und allumfassend ist die Natur, sind die Eichbäume (jeder „eine Welt“), die Adler, die Götter. Auf sie richtet sich die Sehnsucht dessen, der einen eng umgrenzten Bezirk bewohnt und täglich durchmisst wie ein gefangenes Tier.

In der Zeit, in der Hölderlin die Hexameter des Gedichts „Die Eichbäume“ zu Papier brachte, fesselte die Liebe zu Susette Gontard ihn an das Gesellschaftsleben, das er als bedrückende Last empfand. Vor diesem autobiographischen Hintergrund lassen sich die letzten beiden Verse verstehen. Aber warum kann der Dichter die Seinsqualitäten der Eichbäume trotz seiner „Knechtschaft“ wahrnehmen und würdigen, ihre Freiheit, Erhabenheit, Heiterkeit und ihr allumfassendes Sein? Doch wohl nur, weil diese Seinsqualitäten im Dichter selbst und auch in der Geliebten, in Diotima, sind. Das Ersehnte ist im Dichter, brodelt in ihm wie die unterirdische Lava eines Vulkans vor dem Ausbruch.

Die Eichbäume scheinen ganz und gar jenseits des Menschlichen zu stehen: unbeweglich bis auf ein leichtes Wippen der vom Wind gestreiften Zweige, fest und standhaft. Mit langem Wurzelwerk halten sie sich im Boden, streben weit hinauf und werden wohl auch in hundert Jahren noch da sein. Der Mensch hingegen, der sie anspricht, als seien sie Brüder, ist in wenigen Jahrzehnten gestorben; wenn er wach ist, hält ihn nichts auf der Stelle, und auch in ihm ist kaum etwas Beständiges. Und doch könnte er die Baumhaftigkeit der Bäume nicht wahrnehmen, hätte er nicht selbst auch etwas Baumhaftes in sich.

Es ist diese Gegenwart des Baumhaften im Menschen, die es dem Dichter ermöglicht, an die Eichbäume als Brüder und Verwandte das Wort zu richten. Die Welt ist ein Kosmos von Entsprechungen und Verwandtschaften, in dem noch das scheinbar Entfernteste miteinander verbunden ist. Wenn der Mensch sich nicht in einen kleinen Winkel der Welt oder seiner Seele einschließt, ist er alles. Als ein solches Wesen verherrlicht Hyperion auch das Kind im dritten Brief an Bellarmin: „Es ist ganz, was es ist, und darum ist es so schön. Der Zwang des Gesetzes und des Schicksals betastet es nicht; im Kind ist Freiheit allein.“ Das Kind aber muss, im Gegensatz zu den Eichbäumen, in die „Schule der Menschen“ (Vers 7 von „Die Eichbäume“) gehen und unterwirft sich notgedrungen dem „Zwang des Gesetzes und des Schicksals“. Erst wenn der „Lebenslauf“ sich rundet, wenn der Mensch, um die Erfahrungen eines niederschmetternden Lebens reicher, wieder wie ein Kind wird, eignet ihm erneut die Ruhe, Freiheit und Schönheit der Natur, wie sie auch die Eichbäume in dem Gedicht verkörpern.

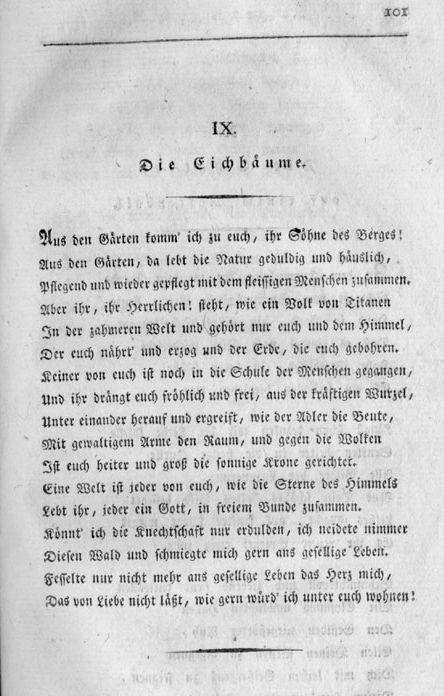

Die Eichbäume

Aus den Gärten komm’ ich zu euch, ihr Söhne des Berges!

Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich,

Pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen.

Aber ihr, Ihr Herrlichen! steht, wie ein Volk von Titanen

In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel,

Der euch nährt’ und erzog und der Erde, die euch geboren.

Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen,

Und ihr drängt euch fröhlich und frei, aus der kräftigen Wurzel,

Unter einander herauf und ergreift, wie der Adler die Beute,

Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken

Ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet.

Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels

Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen.

Könnt’ ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer

Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben.

Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich,

Das von Liebe nicht läßt, wie gern würd’ ich unter euch wohnen!