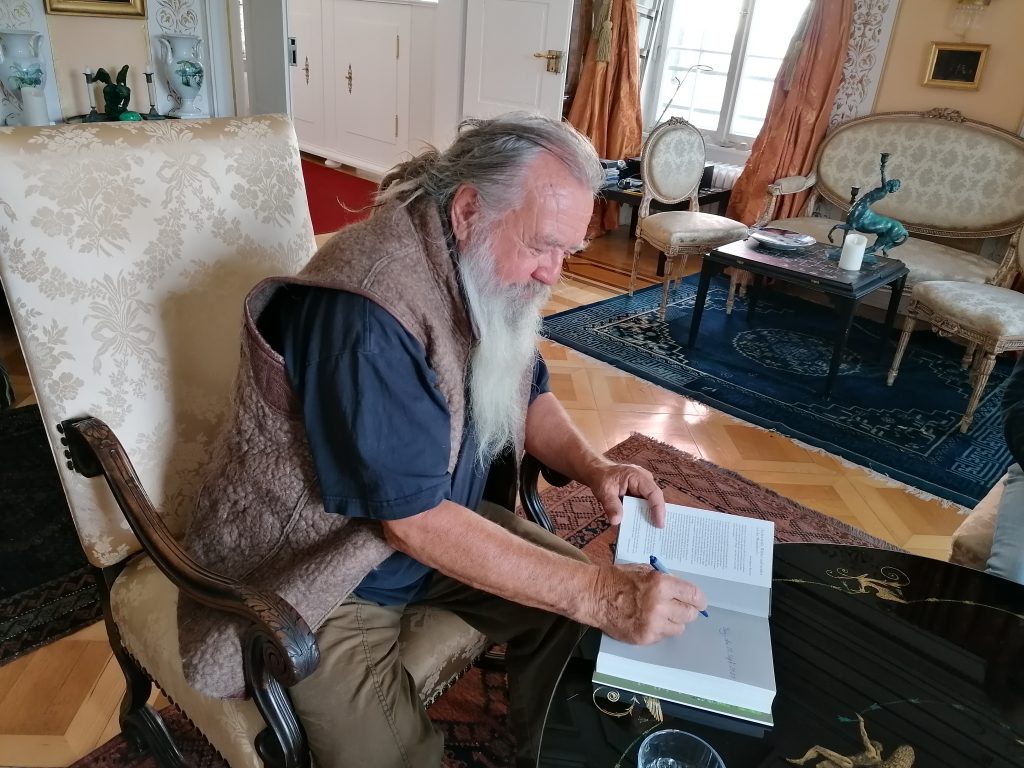

Als Selbstversorger lebt der Ethnobotaniker und Bestsellerautor Wolf-Dieter Storl mit seiner Familie auf einem Einödhof im Allgäu. Im anbruch-Gespräch führt uns der Kulturanthropologe zu den Kraftquellen der in sich ruhenden Natur, erläutert, warum die Trennung zwischen Natur und Kultur ein modernes Phänomen ist, das wir aus Amerika übernommen haben und motiviert, unsere innere Verbundenheit mit der Natur wiederzuentdecken. Bei dem Gespräch steht der Maler Friedrich Hechelmann assistierend zur Seite.

Wolf-Dieter Storl (Jahrgang 1942) ist in Amerika sozialisiert worden, seine Jugendjahre verbrachte er vordergründig unter Cheyenne-Indianern, die den Jungen früh mit den spirituellen Kraftquellen der Natur konfrontierten. Storl lehrte an zahlreichen amerikanischen Universitäten und lebte daraufhin einige Jahre in Indien. Letztlich kehrte Storl – seiner Bestimmung folgend – in sein Heimatland zurück.

Hier lesen Sie einen Ausschnitt aus dem achtseitigen Gespräch das wir mit Wolf-Dieter Storl für unsere Druckausgabe zum Thema Natur führten. Das Heft können Sie hier bestellen.

*

Sehr geehrter Herr Storl, Sie beschwören die Präsenz von alten Göttern, Naturgottheiten, Pflanzengeistern, Dämonen, Tierseelen, Ahnengeistern – und zwar durch alle Kulturen und alle Zeiten. Der Mythos ist bei Ihnen als Kraftquelle sehr präsent. Was würden Sie uns entwurzelten Zivilisationsmenschen konkret raten – wie kriegen wir wieder Anschluss an unsere eigenen Quellgründe?

Storl: Man fängt mit dem Unmittelbaren an. Erst einmal muss man sehen, was überhaupt wächst, beispielsweise die sogenannten Unkräuter, die um das eigene Haus herum wachsen, das sind Pflanzen, mit denen wir seit Jahrtausenden in Verbindung stehen. Wenn man sich damit befasst, sieht man Geschichten, Heilkräfte, Mythen und Sagen. Es handelt sich dann nicht mehr nur um Grünzeug, das man wegputzt, sondern man hat ein Bilderbuch im eigenen Garten. Das verbindet, und diese Verbindung ist das Unmittelbare.

Können Sie diesen Blick genauer beschreiben?

Storl: Im Jahr 2000 fand ein großer Kongress in Garmisch statt, der das neue Jahrtausend einläuten und eine Verbindung zwischen den Kulturen herstellen sollte. Dazu wurden dann die Ethnologen gebeten, zu denen auch ich zählte, die ihnen bekannten Schamanen einzuladen. Die Schamanen saßen dann dort in den Vortragsräumen, zwar waren sie sehr höflich zu einander, aber es fiel ihnen schwer, eine tiefere Verbindung untereinander herzustellen. Die kulturellen Differenzen waren daran schuld. Ich hatte einen der Cheyenne-Ältesten eingeladen, dieser Einladung ist er auch gefolgt, denn einem Freund verweigert man nichts, so sagen die Cheyenne. Der Älteste sagte zu mir „Du hast mir erzählt, hier seien einige Medizinmänner. Ich sehe auch einige, die Rituale machen und andere“, dabei zeigte er auf einen Salonschamanen, „der hat Federn im Hut, aber fliegen kann er nicht. Warum hast du mich eingeladen?“ Eigentlich deshalb, erklärte ich, weil wir unseren eigenen Zugang, unsere sakralen Lieder, unsere Rituale vergessen haben. Der Cheyenne fühlte sich auf diesem esoterischen Jahrmarkt einfach nicht wohl. Ich bin dann mit ihm nach Tirol gefahren, um ihm ein bisschen das Land zu zeigen. Die ganze Fahrt über hat er kein Wort gesagt, aber alles genau beobachtet – typisch Indianer eben. Kein Tier, kein Baum ist ihm dabei entgangen. Am Abend sagte er zu mir: „Ihr habt gar nichts verloren. Ihr habt die Berge, die tiefen Schluchten, die Bäume, die Hirsche – fragt die, die geben euch eure Lieder und eure Rituale zurück!“ Für die Indianer kommt die Spiritualität aus der göttlichen Natur. Und die ist unmittelbar.

Wie fragt man sie denn, die Natur?

Storl: Bestimmt nicht mit einer App, die einem sofort sagt, was das für ein Baum ist. Wir brauchen eine innere Verbundenheit und das geht durch eine persönliche Öffnung, sodass die beseelte Natur auch unsere Seele berühren kann, erst dann sind wir wirklich lebendig.

Als Europäer gäbe es noch ein Gegenargument, denn die europäische Zivilisation wurzelt primär in der griechischen Antike und für die ist ein gewisser Kampf gegen die Natur und ihre Gefahren maßgeblich. Denken Sie beispielsweise an die in Stein gemeißelten hellenischen Plastiken, die wir eben im Schloss betrachtet haben, das ist doch immer auch ein Aufbäumen gegen die alles in sich verschlingende Natur. Müssen wir alle Indianer werden?

Storl: Nein, überhaupt nicht. Wir können hier zivilisiert sitzen und trotzdem diese innere Verbindung zur Natur haben. Das kennt man doch aus der Romantik oder auch von Goethe oder Schiller, die mit großem Interesse durch die Natur gewandert sind. Diese strikte Trennung zwischen Natur und Kultur ist eine moderne Kategorie. Und auch das haben wir verstärkt aus den USA übernommen, ganz im calvinistischen Sinn. Der Bruch geht weit zurück: Während der Eroberung Amerikas konnten die Siedler die gepfiffenen Botschaften der Indianer in den Wäldern nicht von den dort heimischen Vögeln unterscheiden. Dieser konstruierte Gegensatz zwischen Natur und Zivilisation wurde auf vieles übertragen. Das Denken in Zwischentönen fällt uns dementsprechend schwer und das sind kulturelle Muster, die sich durchziehen.

Hechelmannn: Und das ist das doch genaue Gegenteil des antiken Denkens. Die Götterwelt hat die Natur und den Menschen miteinander verbunden, da gab es nie das konkret Trennende. Das kommt durch den Monotheismus in die Welt.

Storl: Wegen des Monotheismus suchen wir immer die eine richtige Antwort. Das zieht sich bis zur Schulmedizin durch. Heute hat man vergessen, dass jede Kultur über sinnvolle Mittel zur Heilung von lokalen Krankheiten verfügt, die kommen aus den Kräutern, die um uns herum wachsen. Das ist etwas ganz anderes als das, was wir heute durch die abgehobene Schulmedizin gelehrt bekommen.

Hechelmann: Man will immer ein einfaches Rezept haben, das ist der schlichte Blick.

Alles muss auf einen Nenner gebracht werden, wir aber heben den Wert des Besonderen hervor.

Storl: Alles ist besonders, jede Blume ist etwas Einzelnes und kann den Betrachter in die Tiefe bringen.

Sie beschreiben, wie Sie aus einem Deutschland, das noch Mangel und Not kannte, nach Amerika auswanderten, wo es Nahrungsmittel im Überfluss gab. Was macht es mit einer Gesellschaft mental, wenn dauernd von Krisen die Rede ist, aber ein wirklicher Mangel, also die Frage, wie bekomme ich heute Abend etwas zu essen, für eine große Mehrheit der Bevölkerung jahrzehntelang nicht erfahrbar war?

Storl: Richtigen Mangel kenne ich noch aus der russischen Besatzungszone, da haben die Leute gehungert. Als wir ‘54 nach Amerika ausgewandert sind, hat uns diese Fülle dort erdrückt, das halbgegessene Steak wurde im Garten in einer Tonne verbrannt, abends roch es überall nach verbranntem Fleisch. Das war der größtmögliche Kontrast. Heute haben wir diese Fülle auch hier in Europa. Trotzdem gibt es nach wie vor eine große Angst vor dem Mangel, der physisch aber rein gar nicht existiert.

Hechelmann: Die Angst hat sich in uns entwickelt, man konnte sich nie an diesen Überfluss gewöhnen. Phasen des Überflusses gab es zwar in der Menschheitsgeschichte immer, aber nur sehr kurz …

Storl: … wenn man früher beispielsweise ein Mammut erlegt hatte.

Hechelmann: Das war aber zu kurz, als dass man daraus einen verantwortungsvollen Umgang hätte erlernen können. Bei diesem ständigen Zuviel handelt es sich um ein Problem der untergehenden Kulturen. Das richtige Maß fehlt uns vollkommen.

Storl: Es gibt aber noch eine weitere Dimension: Wir haben ein paar Jahre in Indien gelebt und konnten die Hinduflüchtlinge beobachten, die in Bangladesch vertrieben wurden. Über zehn Millionen Menschen sind dann durch Kalkutta gezogen. Sie hatten nichts, außer am Abend vielleicht eine Handvoll Reis. In ihren Augen konnte man sehen, wie sie dafür Gott dankten, denn sie wussten, dieser Zustand wird nicht ewig andauern und bald wird es wieder bergauf gehen. In dieser Welt waren die Götter sehr nah. Bei unserer Rückkehr nach Genf beobachteten wir dann das genaue Gegenteil. Die Leute trugen schicke Kleidung und teure Uhren, aber in ihren Augen sah man sofort, dass sie seelisch verhungert waren. Im Westen herrscht eine seelische Hungersnot. Das erklärt auch die Faszination für so viele Esoterik-Weltbilder, mit kopierten Ritualen von schamanischen Indianern, das ist so ein Grabschen nach Rettungsringen. Es ist die seelische Not, die dominiert.

*

Das ausführliche Gespräch mit Wolf-Dieter Storl lesen Sie in unseren aktuellen Heft, das Sie hier bestellen können. Weitere Informationen zu dem Schaffen Storls gibt es hier, zu seinem YouTube-Kanal geht es hier.